¿NI GUERRA NI PAZ EN COLOMBIA? Dos pasos adelante y uno atrás[1]

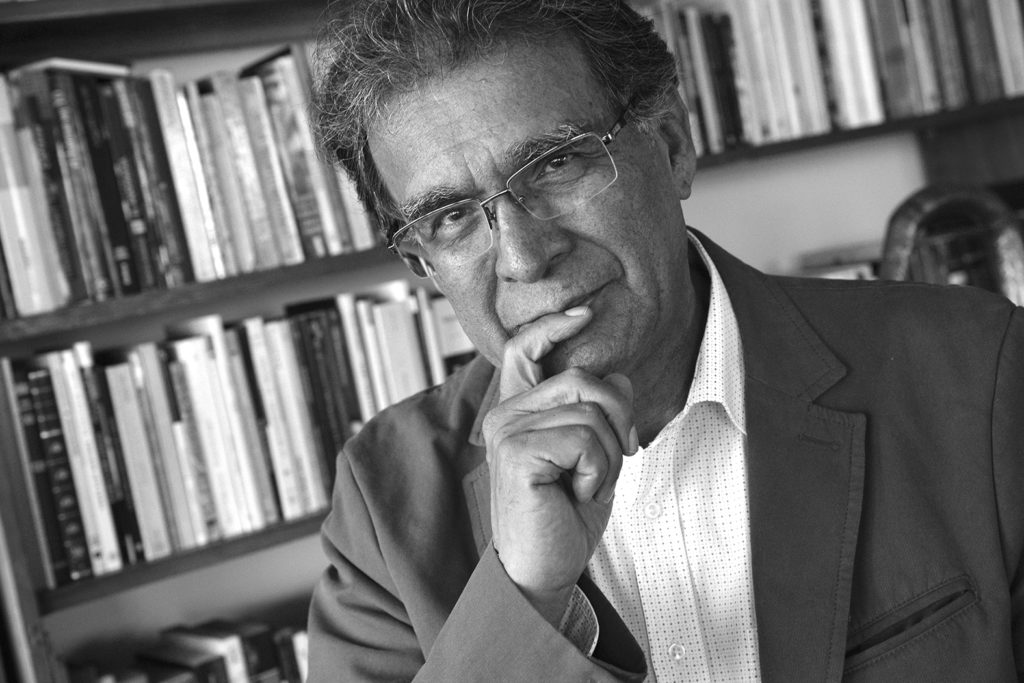

Camilo González Posso

Presidente de INDEPAZ

Bogotá, 5 de julio de 2019

Después de 31 meses de haberse firmado el acuerdo de paz en Colombia hay quienes dicen que todo sigue igual en cuanto a guerras y quienes responden que todo cambió y la guerra quedó atrás. La realidad es más dinámica que esas sentencias pues si bien la guerra y los conflictos armados por poder han terminado en sus componentes mayores, con la firma del pacto final – entre las FARC EP, el gobierno y el conjunto del Estado – se inició la transición al posconflicto en medio de nuevas tensiones.

Es cierto que con el acuerdo de paz se abrió una nueva etapa en la historia de violencias y conflictos armados y que estamos ante la oportunidad de la paz. Esta es la mitad de la verdad. Ese pacto final firmado el 24 de noviembre de 2016, después de cuatro años de conversaciones y avatares, tiene significados e implicaciones trascendentales: significa ni mas ni menos el cierre de un ciclo de siete décadas de insurgencia por el poder y contrainsurgencia en defensa del orden establecido.

Hasta principios del Siglo XXI en Colombia se vivió en condiciones de un Estado de Guerra, con ejércitos irregulares organizando la revolución armada para la toma del poder, fuerzas paramilitares aliadas a la contrainsurgencia estatal y una sociedad, en su mayoría sometida al terror y al rigor de la supremacía de las armas, atrapada en un modelo violento de acumulación de riqueza y de poder a todos los niveles. La fase más virulenta y fatal, sin contar la guerra y dictaduras de mitad del siglo pasado, se vivió entre 1988 y 2012. Al final de este periodo la balanza se inclinó definitivamente a favor del régimen, del orden dominante interno, mafias incluidas, y de los Estados Unidos que han sido parte del conflicto interno.

La “voluntad insurgente” fue obligada primero a cambiar la revolución por la negociación y luego la negociación de cambios de sociedad por negociación para el tránsito a la política con algunas reformas menores de apertura democrática y de política rural . La mayoría de la población se alineó con la exigencia de terminar mediante un pacto de paz con las confrontaciones, el alzamiento guerrillero, el paramilitarismo y del Estado de Guerra. En 1991 se hizo el primer ensayo de una paz pactada y se rubricó en la Asamblea Constituyente aprobando una nueva Constitución Política. Pero la guerra pudo más que la paz incluso cuando se intentaron negociaciones entre 1998 y 2002; sólo en la segunda década del siglo XXI se volvió a la mesa de partes para firmar otro pacto de solución negociada: el pacto mayor que, aunque no ha sido completo, obliga a todos los bandos a intentar solucionar los conflictos de poder, los heredados y los que vienen, por medios pacíficos de la política sin armas.

El desacuerdo con el Acuerdo Final del conflicto y construcción de una paz sostenible es animado desde una de las fracciones del régimen que consideró que el Estado en 2010 había ganado lo decisivo de la guerra y que no se necesitaba la solución negociada. Este sector guerrerista quería llevar la solución militar hasta el aniquilamiento total, militar y político no sólo del oponente armado sino de la oposición civil al modelo económico y político neoconservador construido en medio y por usufructo de la violencia. En la realidad de las confrontaciones militares y políticas, al comenzar la segunda década de este siglo el desequilibrio estratégico a favor del Estado se mostró irreversible y el proyecto insurgente por el poder sin futuro; pero esa capacidad de confrontación armada, aunque disminuida, seguía siendo considerable y sin posibilidad de sometimiento a corto plazo por las fuerzas del orden: esta realidad es la que reconoce el sector del poder que se inclinó por la solución negociada como la forma más efectiva de cerrar el conflicto armado.

LA OTRA CARA

La otra cara de la verdad comienza con esa división en las alturas del poder y de los fracciones políticas que han compartido gobiernos y los beneficios del Estado de Guerra. El sector más guerrerista no intervino en la mesa de negociaciones que construyó el Acuerdo reunida en La Habana: No estuvo de acuerdo en hacer concesiones de reforma rural, ni con cambios en la guerra antidrogas y menos con formas de justicia transicional que incluyera exigencias de verdad y juicios en la jurisdicción especial para la paz no solo a exguerrilleros sino también a gobernantes, empresarios y militares culpables de crímenes atroces. Y tampoco ha aceptado que los jefes de las FARC ya desmontada ejerzan derechos políticos y cargos públicos representativos antes de ser juzgados, condenados y con pena cumplida un tiempo en la cárcel.

El sector de centro – derecha y más liberal del régimen y de los partidos del orden, que formaron la coalición del gobierno Santos en alianza con la izquierda pacifista, lideró las negociaciones con las FARC con la tesis de acortar el tiempo de la guerra, ahorrar en vidas y, a cambio de pocas concesiones, dedicar los mayores esfuerzos al relanzamiento económico en la globalización ofreciendo seguridad y estabilidad a los grandes inversionistas sin las vicisitudes de las confrontaciones armadas.

El discurso de la ultraderecha seguidora de Álvaro Uribe ha basado su oposición a los acuerdos de paz en dogmáticas y belicosas sentencias: “Sí los casi derrotados son los terroristas ¿Por qué concesiones?”. “Si con diez años más de guerra los aniquilamos, ¿Para qué negociar con ellos?”. “Si podemos ganar todo ¿qué sentido tiene que nos declaremos corresponsables por décadas de horror producido por terroristas, narcotraficantes, asesinos?”.

Ese dogmatismo neoconservador de extrema derecha y su discurso en contra de los acuerdos de paz perdió las elecciones de 2010 y luego las de 2014 dando margen a la iniciativa de negociación en La Habana, pero logró ganar el plebiscito en septiembre de 2016 diciendo NO al acuerdo firmado en La Habana y obligó a otras rondas de negociación que procuraron incorporar sus demandas menos antagónicas con la permanencia del pacto de paz. Con esas enmiendas el acuerdo final se firmó el 24 de noviembre de 2016. Y contra ese pacto ya corregido el uribismo hizo campaña y ganó las elecciones presidenciales en 2018.

DOS PASOS ADELANTE … Y UNO ATRÁS

Esa polarización en las alturas del poder es lo que no ha permitido la implementación plena de los acuerdos firmados. Se avanzó mucho en la administración anterior incorporando a la Constitución el pacto y aprobando leyes para ponerlo en marcha. La dejación de armas se realizó en tiempo record, comenzó a funcionar la justicia especial, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, se aprobó y extremo el estatuto de la oposición y se crearon instancias para garantías de seguridad y en la incorporación de los excombatientes y del nuevo partido legal que fundaron. Se dieron los primeros pasos en formulación de planes de desarrollo territorial y en erradicación concertada de cultivos de coca.

El nuevo gobierno llega con el discurso de hacerle reformas a los acuerdos para corregir puntos que a su juicio deja amplio margen a la impunidad: reformas a la JEP, reformas a la participación política de exguerrilleros, prioridad a la erradicación obligatoria forzada, entre otros. El compromiso del Estado con los acuerdos firmados lo limita el gobierno de Iván Duque a lo relativo a desmovilización, desarme y reincorporación de excombatientes, a convivir en pugna con la nueva institucionalidad de paz que tiene fuerza constitucional; lo demás a cuenta gotas o en el congelador.

Lo que torna más difícil la transición hacia el posconflicto es que la polarización en las alturas se acompaña desde sectores extremos de discursos de odio y estigmatización que alimentan la persistencia de violencias y de complicidad con grupos armados mafiosos y narcoparamilitares. En esas condiciones de debilidad de la acción estatal las mafias, paramilitares y nuevas bandas armadas encuentran márgenes para disputar territorios e imponerse mediante el terror y las armas sobre la población de cerca de 300 municipios del país en donde habita el 20% de la población. Centenares de líderes (as) sociales han sido asesinados en 140 municipios y las amenazas de muerte siguen siendo utilizadas para imponer dictaduras del miedo en esas regiones apartadas y en algunas ciudades como Medellín, Buenaventura, Tumaco, Quibdó.

Todos los indicadores de violencia del conflicto armado han caído drásticamente después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Los desplazamientos forzados anuales son menos de la mitad de los que se presentaban en el periodo anterior a los pactos, han disminuido en 90% los muertos en combate, heridos y civiles asesinados por razones políticas; también han disminuido los asesinatos de lideres (as) sociales si se compara con las décadas anteriores. Pero las dificultades de implementación de los acuerdos y la inercia de conflictos violentos estructurales hacen traumática la transición y siguen los asesinatos selectivos de líderes y de excombatientes casi todos los días.

Diferentes análisis concluyen que persistirán formas de violencia y nuevas olas de asesinatos y amenazas al ritmo de la pugna de las elites, de la polarización, los discursos del odio y de nuevas negociaciones, incluidas las que están en suspenso con el ELN. En el terreno electoral tendrán influencia clave las elecciones de octubre de 2019 para alcaldes y gobernadores y las presidenciales de 2022. Será una década de forcejeo pero sin vuelta atrás a los tiempos de la violencia generalizada y de la lucha armada por el poder o por reproducir el poder autoritario.

[1] Publicado en NODAL el 5 de julio. Se incluyen enmiendas de edición.