Otras Noticias y Artículos

-

carta al presidente gustavo petro sobre la eleccion del defensor/a del pueblo

Las organizaciones de la sociedad civil que respaldan esta carta compartimos el propósito fundamental de garantizar una Colombia en paz y respetuosa de los Derechos Humanos. Así mismo, sabemos de la importancia que la Defensoría del Pueblo tiene como el principal órgano del Ministerio Público encargado de velar por la promoción, ejercicio y la divulgación…

-

¿Cambios en la Paz Total? Acciones del EMC 2023-2024

El presente informe trata de las acciones cometidas por el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) entre el 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2024 Autor Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz El Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz fue creado en 2006 con el fin de focalizar…

-

LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DD.HH Y FIRMANTES DE ACUERDO ASESINADOS EN 2024

Estos son los datos de los líderes asesinados durante el 2024. La definición de líder social comprende a los defensores de derechos humanos y es más amplia en tanto reconoce como líderes o lideresas a los activistas vinculados a la defensa de derechos de la comunidad y organización en una coyuntura específica, aunque no sea…

-

Masacres en Colombia durante el 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024

2024 37 masacres en el 2024, con 120 víctimas – corte al 27 de junio de 2024. El observatorio de DDHH y conflictividades de Indepaz entiende por masacre como el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (3 o más personas) en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar. No…

-

Comunicado en Rechazo al atentado al padre de la vicepresidenta Francia Marquez

Por Circulo de Pensamiento Ambiental ¡¡¡POR LA VIDA, POR LA PAZ!!! Comunicado Colombia, 18 de junio de 2024. Firman: Darío González Posso (Investigador de INDEPAZ), Armando Palau Aldana (Círculo de Pensamiento Ambiental), Jimmy Viera Rivera (Babalao. Activista movimiento afrocolombiano), Catalina Toro Pérez (Profesora Universidad Nacional), Gladys Jimeno Santoyo (CC 24022014, Fundación y Cátedra Alfredo Molano…

-

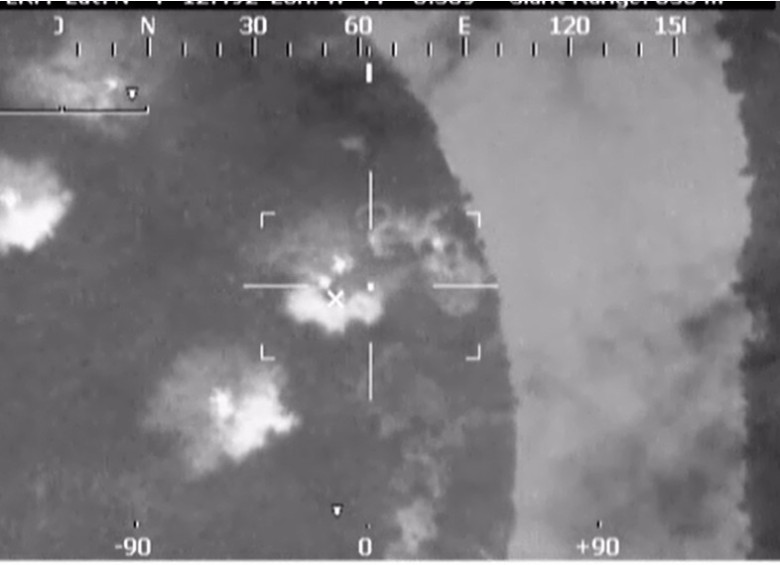

¿Bombardeos a menores?

En estos días se ha presentado una discusión que no es nueva y es sobre la viabilidad o no de los bombardeos a campamentos de grupos armados. El alcalde de Cali Alejandro Eder, solicitó que se retomen dichos bombardeos aéreos mientras que el Ministro de Defensa Iván Velásquez, reitera enfáticamente que “donde haya menores, no…

Redes

Temas

- Ambiente, Energía y Comunidades

- Artículos y Noticias

- Columna de Opinión

- Diplomado Territorios, Conflicto y Acuerdos de Paz

- Empresas y Derechos Humanos

- Género

- Grupos Étnicos

- Historia Reciente

- Informes

- Justicia transicional

- Libros

- Memoria

- Movimientos Sociales

- Normas

- Observatorio de DDHH y conflictividades

- Palma – RSPO

- Regiones

- Territorio

acuerdo Agenda de Paz asesinados camilo gonzalez carta cauca cerrejon Cese bilateral cifras coca Colombia comunicado constituyente cric defensores de derechos humanos Derechos humanos Diplomado disidencias Documentos ELN entrevista Farc gobierno Gorgona grupos armados guajira habana indepaz Indigenas informe jep justicia y paz Lecturas lideres líderes masacres Paramilitares paramilitarismo Paz proceso de paz refrendación Reparación Tierras Victimas Wayuu