Hipótesis del hidrógeno y explosión solar en la transición (Borrador)

Camilo González Posso[1]

Bogotá D.C. febrero de 2023

Resumen

Estas notas forman parte de la investigación sobre energías renovables y transición socioecológica que se adelanta en Indepaz[2]. Se incluyen reflexiones sobre la oportunidad e incertidumbre del hidrógeno verde, las conflictividades del modelo de enclave con el cual se están proyectando los parques eólicos en el departamento de La Guajira, Colombia y la opción de acelerar la oferta de energía solar fotovoltaica como componente clave de la expansión de energías limpias y de modelos de asociación comunitaria con fuerte participación de la Empresa Colombiana de Energía, Ecopetrol S.A. y de empresas públicas.

Palabras clave: hidrógeno, electrólisis, fotovoltaica, eólicos, colectoras, comunidades de energía.

Abstract

These notes are part of the research on renewable energy and socio-ecological transition that is being carried out at Indepaz. Reflections are included on the opportunity and uncertainty of green hydrogen, the conflicts of the enclave model with which the wind farms are being projected in La Guajira and the option of accelerating the supply of photovoltaic solar energy as a key component of the expansion of clean energy. and community association models with strong participation of Ecopetrol and public companies.

Keywords: hydrogen, electrolysis, photovoltaic, wind, collectors, energy communities.

Introducción

En Colombia, como en todo el mundo, se está pasando de reconocer la gravedad de la crisis climática a la reflexión sobre las alternativas de respuesta en todas las dimensiones que definen el problema. Desde la evaluación de estrategias se vuelve a los diagnósticos, a la definición de prioridades y al análisis del alcance de cada alternativa. Cuando se habla de mitigación y de contribución a la desaceleración de emisiones de gases de efecto invernadero las miradas se dirigen a la urgencia de proteger los sumideros de carbón, en especial de los ecosistemas de bosques, manglares, pastos marinos y corales, a reducir las emisiones asociadas al cambio de uso de la tierra, a la persistencia de la ganadería extensiva y a la urgencia de reducir el consumo de fuentes de energía fósil para el transporte, la industria y la vida urbana. Pero cuando se habla de estrategias e inversiones las mayores apuestas se ponen en la transición de la energía eléctrica. Aunque en Colombia esa matriz particular tiene un impacto marginal en las emisiones de gases de efecto invernadero, la electrificación con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable aparece como la principal respuesta y las energías eólica y fotovoltaica se identifican como la prioridad en los planes oficiales, recomendaciones de organismos internacionales y proyectos de grandes inversionistas extranjeros y nacionales. Los nuevos negocios no se ven en la protección de los sumideros, ni en la reducción del despilfarro, sino en las inversiones con las nuevas tecnologías verdes.

En este artículo se aborda solo esa estrategia de electrificación con energías renovables que tiene en la producción de hidrógeno verde y azul grandes apuestas y enunciados en los planes de desarrollo y en las directrices presidenciales. En efecto, la política que destaca el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se sustenta en la hipótesis de producir rápido y a gran escala hidrogeno a partir de energía eólica. A esta respuesta a la crisis climática se ha referido el presidente de la República cuando propuso construir una planta de hidrógeno ubicada en Barranquilla (Petro, 2023).

Sobre esa hipótesis se han conocido varios documentos que muestran las ventajas y retos de apostarle al hidrógeno como estrategia central para el cambio de la oferta y consumo de energía en las próximas décadas pensando en las metas a alcanzar a la altura del 2050. En Colombia ha merecido mucha atención el informe promovido por el Banco Interamericano (BID, 2021) que sirvió de base al proyecto de ley 2169 de 2021 sobre acción climática. En ese informe titulado Ruta del Hidrógeno se indica que,

El hidrógeno de bajas emisiones contribuirá a acelerar la consecución de los objetivos de la estrategia de descarbonización de Colombia. Como vector energético, el hidrógeno acelerará el despliegue de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), como la energía solar y eólica, mediante el almacenamiento estacional de energía y su transporte a los centros de demanda. Colombia cuenta con una matriz energética altamente descarbonizada y con recursos renovables para la producción de hidrógeno verde con costos competitivos. Además, Colombia dispone de gas y carbón que, combinados con captura y almacenamiento o utilización de CO2, diversifican las opciones de suministro de hidrógeno de bajas emisiones asegurando el autoabastecimiento (BID, 2020, p.3)

La meta enunciada desde 2020 es superar en 2030 3GW aplicados a la electrólisis, con inversiones superiores a US$5.000 millones en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable. Ecopetrol inició estudios para un piloto de electrólisis en Cartagena y Promigas se encargaría de la red de transporte para ensayar celdas en vehículos (Bnamericas, 2022). Muchas empresas productoras de automóviles están desarrollando prototipos con uso de hidrógeno y quieren hacer ensayos en Colombia como los anunciados por Opex y Hyundai.

En la academia se ha escalado el debate sobre el lugar del hidrógeno en la transición de la energía con el aparente consenso del papel positivo que puede tener en las próximas décadas tanto en el transporte como en la industria. También se destacan las alertas por lo que falta para que esa tecnología sea eficaz y competitiva. Entre los investigadores del tema están Valenzuela (2021) y Jiménez en la Universidad de los Andes, Amel (2006) en la Universidad de Antioquia, Aldana y Peñuela (2023) de la Fundación Boll.

El profesor Amel no duda en señalar las ventajas de Colombia para explorar la ruta del hidrógeno pero se une a las inquietudes sobre el estado de maduración y de costos de la producción a gran escala. En sus palabras,

Nosotros tenemos la potencialidad para ser bastante competitivos en la producción de hidrógeno verde a nivel mundial, pero de todas maneras todavía queda bastante por hacer y por desarrollar para que encontremos bien el nicho y el espacio para producir hidrógeno verde en buenas cantidades y de manera competitiva y eso ¿qué significa? pues identificar de buena manera una fuente energética propia, económica, colombiana que nos permita producir energía eléctrica a buen precio y ver cómo van evolucionando los electrolizadores en términos de costos, de inversión y eficiencia para producir la molécula del hidrógeno a un costo bastante competitivo (Amel, 2022).

Una de las cuestiones por resolver es la del nicho de energía propia para electrólisis que lleva a pensar en la energía solar fotovoltaica y en otras alternativas que van a pesar en esta década. No es asunto menor la ausencia de estudios sobre el agua que en proporciones gigantescas se necesita como insumo: ¿Cuál es el valor de esa agua? ¿Cuáles son los impactos ambientales de la apropiación de ríos y cuerpos de agua para las plantas de hidrógeno? ¿Cómo se incorpora en la fórmula de costos y en el precio de la energía con ese vector? Son cuestiones por investigar al lado de otras señaladas en otros trabajos (González, 2022) sobre los problemas técnicos y de costos para la captura de carbono al producir hidrógeno azul, los tiempos y precios asociados al almacenamiento, cambio de todas las redes de transporte y suministro, al alto porcentaje de fugas y disipación entrópica de energía.

En este texto se abordan otras preguntas sobre estos temas de la ruta del hidrógeno que son también los del futuro de las energías renovables y otras no convencionales. Se muestran las dificultades para apostar a la energía eólica como fuente a corto plazo dados los conflictos con los derechos territoriales de pueblos indígenas, en segundo lugar se incluyen los asuntos técnicos a resolver que aplazan la puesta en marcha de redes de conexión a fechas que van desde 2026 a 2036 y en tercer lugar se sostiene que para completar la matriz de energía eléctrica y atender a la demanda creciente en las próximas décadas hay que darle la mayor importancia a la energía solar fotovoltaica.

Estas reflexiones se apoyan en los diálogos sostenidos desde 2018 con líderes, lideresas y autoridades del pueblo Wayuu y de otras comunidades y pueblos en La Guajira, en otras zonas de la Costa Caribe, Magdalena Medio, Oriente, Amazonía y Sur de Colombia. Por razones de seguridad y criterios de acción sin daño se omiten los nombres de las personas que desde la esfera local han aportado sus conocimientos. La investigación sobre energías renovables y transiciones que enmarca este artículo cuenta con el trabajo colaborativo en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y con el diálogo permanente sobre los problemas investigados con profesionales activos en temas ambientales y de la crisis climática en Colombia, EEUU, España, México, Argentina y Suiza.

El centro de la metodología de la investigación que aquí se define como colaborativa es la acción participativa en los procesos de dialogo con las comunidades y en su búsqueda de incidencia en las políticas y proyectos de producción de energía y de respuesta a la crisis climática. El activismo académico, en relación directa con los grupos de interés a todos los niveles, es el puente con la construcción de pensamiento ligado a acciones transformadoras.

I. El modelo comunitario – estatal de sociedades de energía versus el modelo de enclave extractivista eólico

Dijo el presidente Petro (2023), refiriéndose a una posible planta de hidrógeno verde en Barranquilla, que “para este proyecto además de una alianza estratégica internacional necesitamos a Ecopetrol y a las comunidades energéticas Wayuu para que sean socias del proyecto”.

Esta y otras propuestas sobre plantas de producción de hidrógeno en la Costa Caribe se apoyan en las ventajas de viento y sol. Según los estudios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2017) la mayor potencia de energía eólica está en La Guajira y de energía solar está en la Costa Caribe. Solo en lo que se refiere a energía eólica se podría llegar a tener en 2033 una capacidad instalada de 16 GW, el 95% de lo que se tenía en diciembre de 2022 de producción de energía eléctrica en todo el país.

De la capacidad de energía eólica con proyectos vigentes al iniciar 2023, el 60% sería en parques costa afuera, como los que ya están en estudio frente al Cabo de la Vela, Punta Estrella, Manaure, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Santa Catalina en Sucre (UPME, 2022).

Sin contar los proyectos costa afueran que están apenas en ciernes, el 96% de los parques eólicos que se están tramitando para que se instalen entre 2023 y 2033, están ubicados en territorio de propiedad colectiva de las comunidades Wayuu en el resguardo de la Media y Alta Guajira.

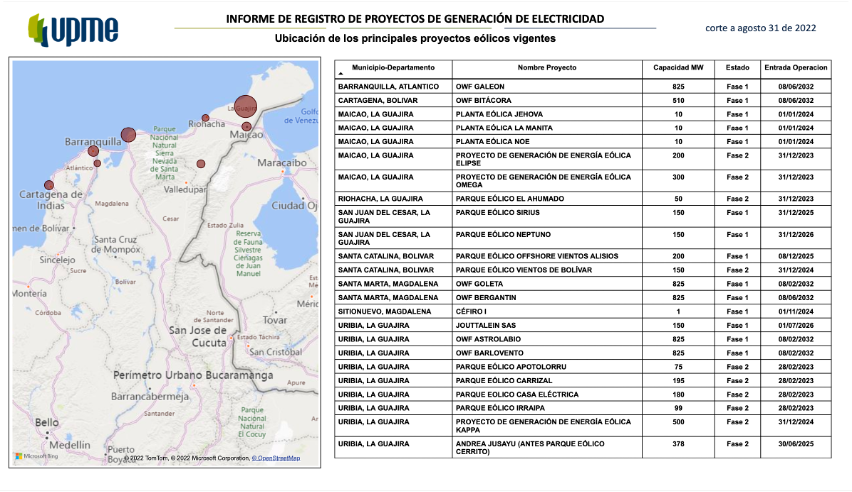

Ese conjunto suma 7.443 MW de capacidad instalada, incluyendo los que se ubican costa afuera en la Costa Caribe (UPME, 2022). Considerando solo los que están en proceso en la Guajira, el 80% tiene ya avanzados contratos y documentos de licencia y garantías según los requisitos de las entidades competentes en los Ministerios de Minas, Ambiente y en Corpoguajira. En enero de 2023, estaba para iniciar producción un pequeño parque con 10 torres y 20 MW, pero otros parques con cerca de 1.800 aerogeneradores estaban en proceso esperando el fin de consultas y la construcción de las redes de conexión al Sistema Integrado Nacional (UPME, 2022).

La lista de proyectos vigentes de la tabla 1 es parcial y es parte del total de los que están en trámite que llegan a 57 parques con 13 GW y 2.833 aerogeneradores (Barney, 2023).

Lo que estos datos indican, entre otros, es que hay incertidumbre en los tiempos para que los proyectos de generación de electricidad eólica se pongan en operación. Además, el descontento de las comunidades por la ocupación del territorio para preparar infraestructura propia del montaje de los parques también contribuye al incumplimiento de los plazos fijados en los registros del ministerio de Minas.

Tabla 1. Mapa 2. Principales proyectos eólicos vigentes

Fuente: UPME (2022)

Las comunidades piden revisión total

En los diálogos vinculantes, en diciembre de 2022, las comunidades relacionadas con los actuales proyectos de parques eólicos y algunas organizaciones del pueblo Wayuu entregaron documentos exigiendo desconocer las llamadas consultas previas realizadas en los últimos años para protocolizar acuerdos en cada parque con cada multinacional. Consideran que han sido consultas manipuladas con el apoyo del Ministerio del Interior y de las autoridades ambientales que deberían haber garantizado esos derechos.

Los protocolos de acuerdos económicos y de uso del territorio, consignados en los textos finales de las consultas realizadas, han sido criticados por muchos vicios de procedimiento y de contenido. Entre las críticas están la falta de información previa, suficiente y en wayuunaiki, la no entrega de todos los estudios financieros, técnicos, ambientales, sociales y de alternativas económicas de la inversión y para las comunidades. Ha primado el secreto, la información fragmentada, la no disposición de los documentos en internet. Señalan las comunidades que en muchos casos no se ha tenido en cuenta a las autoridades ancestrales ni se ha respetado la cultura y las formas de representación propias de los Wayuu (Documento Wayuu, 2022).

En los documentos entregados al gobierno en los diálogos para definir la ruta de la transición, las comunidades y organizaciones de diverso orden, incluido Indepaz, se ha mostrado que en el gobierno de Iván Duque las subastas, trámite de estudios de impacto ambiental, estudios de relacionamiento cultural, contratación de obras para interconexión, se realizaron unilateralmente con situaciones de hecho por encima de las comunidades y de las autoridades del resguardo de la Media y Alta Guajira. Centenares de voceros de las comunidades indígenas respaldaron el pliego de reclamos entregado en diciembre de 2022 a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

Desde hace más de cuatro años, esas comunidades han señalado que en los procesos de consulta se ha desconocido que, por las características de los proyectos, se debe respetar el derecho del pueblo Wayuu al consentimiento previo, libre e informado (González y Barney, 2019). En las conversaciones con lideresas, autoridades, pastores, pescadores, líderes de organizaciones en La Guajira y en la revisión de documentos, se han identificado las fallas mencionadas y muchas otras:

- El Ministerio del Interior ha permitido y propiciado que las consultas realizadas entre 2014 y 2022 se limiten a procesos parciales, sin incluir a todas las comunidades de las zonas de influencia de las obras, excluyendo las vías, tendidos eléctricos enterrados, conos de viento hacia abajo de cada parque y de los vecinos.

- Se fraccionan las consultas para circunscribirlas a las comunidades del pequeño polígono tratándolas como propietarias para lograr la firma de protocolos en los que se definen los términos económicos y solo las reconocen como parte de una propiedad colectiva para desconocer el pago por el uso del territorio.

- Solo se reconoce la propiedad colectiva del resguardo para eludir pagos a familias en cada parque, sin asumir que se trata de una territorialidad compartida, seminómada en muchas prácticas y de uso común de espacios, agua y vida en comunidades entrelazadas.

- La sumatoria de parques, vías y redes eléctricas construidos con consultas fraccionadas afecta a todo el pueblo Wayuu y la pervivencia de todas las comunidades de la Media y Alta Guajira, pero el Ministerio del Interior, aprovechando circunstancias organizativas y conflictividades locales, ha ayudado a desconocer la necesidad de un proceso colectivo de consentimiento como pueblo que se complemente en relación respetuosa con los derechos de las comunidades directamente afectadas.

- Los Estudios de Impacto Ambiental no se basan en investigaciones específicas, sino que en muchos aspectos extrapolan los realizados en otros países. Son precarios en las valoraciones de impactos en los ecosistemas y sus componentes; tampoco valoran la afectación en la economía tradicional.

- Las alternativas futuras de producción y construcciones en el territorio son condicionadas hasta final de este siglo, prohibiendo nuevas actividades que consideran lesivas para los parques. Pretenden que las comunidades no diversifiquen ni el pastoreo ni la pesca, y atentan contra estas actividades que son tradicionales, al tiempo que cierran cualquier uso del territorio a lo que les convenga a las grandes empresas.

- No hay estudios sobre el efecto en desplazamiento y presión por la salida del territorio y mucho menos se considera el valor de los impactos morales y de cambios de la vida en relación.

- Esos Estudios de Impacto Ambiental-EIA son impuestos a las comunidades con maniobras de información superficial, sin traducción ni tiempo para la evaluación por parte de las comunidades con apoyo técnico propio.

- Contra las indicaciones de expertos, los EIA son presentados para parques aislados y no para conjuntos de parques en un territorio interdependiente.

- No se valoran los impactos que resultan de la interrelación y de las externalidades de parques vecinos o cercanos en una zona.

- Todos estos problemas se están presentando ya en los procesos que se están iniciado para los parques costa afuera sin información alguna a las comunidades costeras y de pescadores. El gobierno de Iván Duque dio luz verde a esos parques que han iniciado diseños, estudios de condiciones climáticas y estudios financieros, sin ofrecer información alguna a la población ni a los grupos de interés (Barney, 2023).

Protocolos leoninos

También se ha alertado sobre el contenido de los acuerdos económicos con las multinacionales y grandes inversionistas que significan una lesión enorme para Colombia y para las comunidades. En el estudio “El viento llega con revoluciones” (Gonzalez y Barney, 2019), se muestra que los protocolos de acuerdo económico de los parques eólicos que se van a montar en ese territorio Wayuu, le dejan migajas a las comunidades a título de compensaciones.

Esos protocolos definen pequeños montos y compromisos de obras sociales y ambientales que no tienen sustentación en cifras de producción y utilidades; la mayoría de ellos establece que no se le pagará en dinero a las comunidades sino con proyectos que se deberán tramitar ante un comité integrado con la empresa respectiva. En un valor total de pago a las comunidades, no se diferencia lo que corresponde a compensación por cada uno de los impactos sociales, económicos, culturales y ambientales, la parte que corresponde a pago por el uso del suelo, sus recursos y el territorio, lo que es adicional como beneficio para la comunidad y el resguardo. Además, se incluyen en el paquete obras que deben estar en el presupuesto de inversión pública y que son derechos adquiridos como el agua, la electricidad, la educación básica, la protección a la infancia.

En los trabajos publicados por Indepaz, en especial en la investigación de seguimiento realizada por Barney (2023), se detallan los conflictos que se están presentando como consecuencia de la puesta en marcha de un modelo de enclave extractivista en el territorio Wayuu.

Por otro lado, hemos mostrado que ese modelo de enclave se hace contra todos los principios de responsabilidad diferenciada enunciados en las cumbres de Naciones Unidas sobre el cambio climático, desde 1992 a la COP27 en Egipto 2022. Se invierte el sentido de la responsabilidad y todas las ventajas y mayores ganancias de los nuevos negocios de energía renovable se las dan a las multinacionales de las potencias contaminantes (González, 2022a).

No solo se les está entregando el territorio que tiene las condiciones más ventajosas de viento e irradiación de Colombia, sino que se hace a costa del sacrificio de un pueblo y con subsidios y prebendas para aumentar las ganancias de las empresas y darles garantías de beneficios tributarios a largo plazo. No solo se les han otorgado exenciones en pago de impuestos a las importaciones de bienes de capital y a las exportaciones, sino que se ha aceptado el artículo 289 de la Ley 1955 de 2019, metido subrepticiamente en el Plan de Desarrollo 2018 -2022, que les regaló lo que estaba establecido como pago por transferencias según la producción bruta, rebajándolas de 6% a 1% para toda producción de energía renovable de fuentes no convencionales (González, 2022b).

A esta altura vuelven las preguntas: ¿Cuáles serían las características y procesos para el modelo comunitario con alianza estratégica internacional? ¿Se está a tiempo para corregir lo que se ha proyectado desde el modelo de enclave?

En lo que se refiere a los parques actuales de energía eólica, en los procesos de consentimiento que corresponden, se podría considerar un modelo comunitario en asociación con empresas del Estado y también mixtas con renegociaciones pactadas con las grandes compañías que se han repartido parte importante del territorio.

La revisión de las consultas, de los Estudios de Impacto Ambiental y cultural, podría ser ocasión para replantear el modelo de enclave y concertar un esquema de asociación con las comunidades y participación de Ecopetrol, Empresas Públicas de Medellín, ISA, Grupo Empresarial de Bogotá y otras. En el caso de territorios étnicos como los del resguardo de la Media y Alta Guajira, las ventajas tributarias, tal como ha sido propuesto en los diálogos vinculantes, estarían sujetas a verdaderos procesos de consentimiento y de asociación comunitaria.

El modelo participativo y comunitario de conjunto puede incluir asociaciones comunitarias, parques desarrollados en alianza con grandes empresas extranjeras o con grandes empresas nacionales como Ecopetrol, EPM y Celsia. En las alianzas internacionales lo más ventajoso para Colombia es la prioridad a la asociación con empresas que han desarrollado la tecnología, como la producción de los aerogeneradores y sus sistemas de montaje. Para el impulso a ese modelo participativo y comunitario es también necesario que se construya la asociación latinoamericana de energía y se fortalezca la cooperación para la investigación y la formación técnica.

La regulación de este modelo participativo es parte de lo que se ha definido como transición justa, descentralizada, de soberanía energética y respeto a los derechos étnicos y de poblaciones.

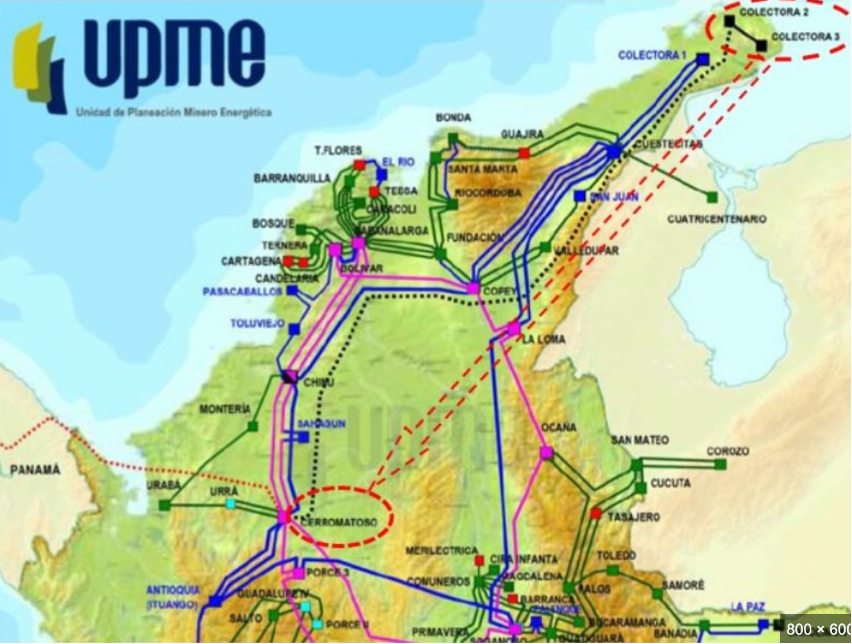

II. El reto de las colectoras

Según un informe de la Unidad de Planeación Minero-Energética-UPME (2022b), en 2024 estaba previsto el inicio de producción de 10 parques, de los cuales es probable que 3 se conecten directamente al Sistema Interconectado Nacional-SIN en la estación de Cuestecitas si solucionan problemas con las comunidades. Estos suman 742 MW y otros 7 que suman 1.040 MW tienen que esperar hasta que se termine la colectora 1 postergada para 2025 o 2026.

Para sacar la energía desde La Guajira se contará con colectoras, que son los tendidos con cables de alta tensión que se proyecta construir para agregar esa energía al circuito del sistema nacional de transmisión de electricidad. La primera colectora, que construye el Grupo Empresarial Bogotá, va desde la Alta Guajira hasta Cuestecitas, en Fonseca, a 110 kilómetros, y de allí hasta La Loma en Cesar, a 250 kilómetros (Morales, 2022).

Con la colectora 1 se podrán conectar otros 4 parques de los que ya tienen contrato y pólizas de garantía, para completar el cupo que es de máximo 1.054 MW. Los otros parques requieren nuevas colectoras que permitan evacuar cerca de 7.000 MW antes de 2034, sin contar nuevos parques que ya están en ciernes.

Otras dos colectoras, que están en proceso para iniciar construcción en 2024, deben consultar con más de 500 comunidades y se puede estimar que estén listas entre 2027 y 2030. Una de esas colectoras que está en trámite inicial, es la que desarrollaría ISA desde la subestación Nueva Cuestecitas hacia Copey y Fundación, con un total de 270 km en tres tramos (Morales, 2022).

Se tiene poca información sobre los estudios preliminares que se están haciendo para otra línea de conexión desde La Guajira al centro del país, que tendría tecnología de punta para corriente continua de alta tensión (HVDC). Este proyecto incluiría cables submarinos, tanto para evacuar energía de los parques costa afuera, como de otros cercanos a la costa (Gubinelli, 2022).

Cada uno de los 19 parques que están en proceso, sea en fase 1 o en fase 2, piensa construir sus líneas de evacuación de energía de alta tensión desde su polígono a la línea de la colectora que va hacia el Sistema Integrado Nacional. Es toda una telaraña de cables aéreos y enterrados que va a ir cubriendo buena parte del territorio de propiedad colectiva de los Wayuu.

Mapa 1. Colectoras para los parques eólicos en La Guajira

Fuente: Energía Estratégica 2022

Para todos los proyectos de producción de hidrógeno concurren todas las fuentes de energía eléctrica, de modo que para la producción de hidrógeno, en Barranquilla y otros sitios en el Caribe, se destinaría un equivalente a lo que llega de los parques eólicos y de algunas granjas fotovoltaicas. La energía originada en las térmicas y en hidroeléctricas va al mismo flujo o sistema de transmisión, y si se quiere una producción constante de hidrógeno, en algunos ciclos será más azul o hasta gris, como se ilustra en el artículo Hidrógeno verde de cualquier color (González, 2022). Lo demás, desde el punto de vista técnico, es adecuar los puertos para los grandes volúmenes de exportación especializada.

Para la exportación de hidrógeno se utilizaría una porción de la producción de energía que estaría disponible después de satisfacer la demanda interna.

III. Se está a tiempo. En renovables, la explosión solar es el primer camino

Ha hecho falta una deliberación seria sobre los tiempos de la transición y la descarbonización en Colombia y Latinoamérica en comparación con los que tienen y deben tener los países que son los responsables de la crisis climática y de más del 80% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en la actualidad.

Lo que se pactó en la Cumbre de Río (ONU, 1992), y se ha repetido desde entonces en todos los escenarios, es que quienes deben dar la pauta en transición y descarbonización son esas potencias contaminantes, y que es parte de la justicia ambiental que ellos financien a los países en desarrollo y víctimas del desarrollo capitalista fósil adicto. A los países “en desarrollo” les corresponde dar prioridad a los retos de la equidad, la superación de la pobreza, de la subordinación económica, y recibir la tecnología y apoyo financiero de los culpables de la crisis para hacer la transición a su ritmo autónomo y sin sacrificio de pueblos.

En Estados Unidos la administración Biden ha dicho que harán esfuerzos para lograr descarbonizar la electricidad hacia 2035 (Nugent, 2022), al tiempo que quieren copar el mercado de Europa con gas y petróleo obtenido con fracking; los plazos en Europa se volvieron inciertos con la guerra que libran en Ucrania y la vuelta al carbón; China e India han dicho que sus compromisos de carbono neutralidad quedan para después de 2070.

Colombia tiene una matriz de energía eléctrica con 60% de fuentes hídricas, 20% de térmicas y el resto de biomasa y otras menores (Ministerio de Minas y Energía, 2020). Por otro lado, en 2023 la matriz de producción total de energía, el 85% es de origen fósil; en todas las proyecciones, incluido el escenario más disruptivo, hacia 2050 se tendría una reducción de la oferta de origen fósil al 65% con ampliación de la hidráulica, eólica y solar a 20% (Ministerio de Minas y Energía, 2020). En este escenario, la contribución de Colombia a la reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero es menos del 0.2% de las metas voluntarias que se enunciaron en la Cumbre de París y que han burlado casi todas las potencias contaminantes.

Así que los ritmos y tiempos de la transición de energía eléctrica y de la descarbonización en Colombia deben establecerse teniendo como prioridad la protección de los sumideros de CO₂, las medidas obligadas de adaptación y el bienestar de la población. Al tiempo se puede avanzar en sustitución de fuentes fósiles manteniendo los principios de compromiso común, responsabilidad diferenciada, no sacrificio de pueblos y soberanía energética.

Todo esto, y las acciones de mitigación, debe estar amparado por la construcción de una poderosa alianza latinoamericana para negociar las condiciones con las potencias contaminantes y con los grandes inversionistas en los negocios “verdes” que quieren imponer sus reglas y dependencias, teniendo como línea de base todas las ventajas para sus ganancias, con exenciones, subsidios y garantías jurídicas a su favor.

Tiempo para renegociar y acelerar la energía solar

Ante la incertidumbre de las fechas de puesta en marcha de los parques eólicos, por los problemas sociales y el desfase en años de las colectoras que se encargarán de sacar la energía al sistema integrado nacional, el rápido proceso de expansión de la energía solar, micro hidráulica y de biomasa, da un margen para la redefinición de los modelos extractivistas y dar fuerza a la asociatividad comunitaria y a los modelos mixtos.

Como se ha dicho atrás, el cronograma de entrada en operación de los parques eólicos vigentes está desfasado por lo menos en 3 años con respecto al corte publicado por la UPME a 31 de agosto de 2022 (UPME, 2022b).

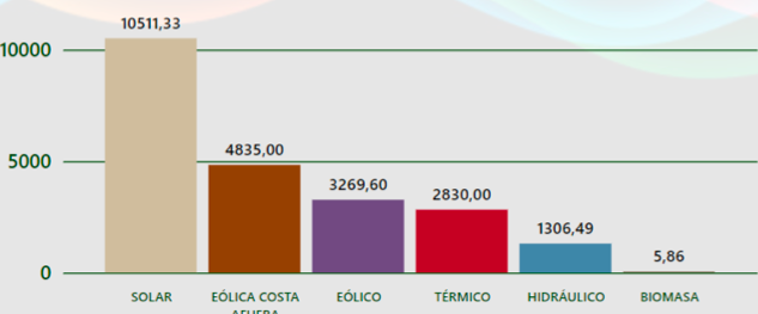

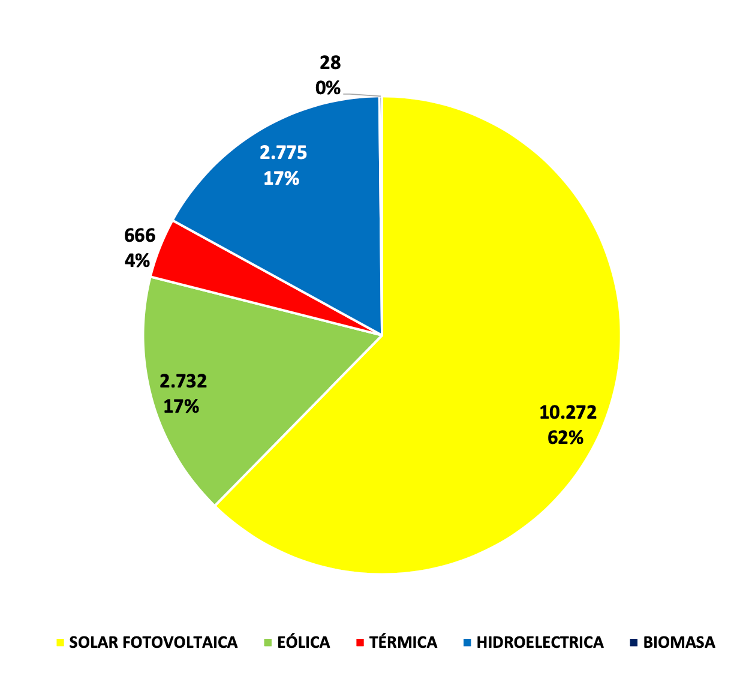

Gráfica 1. Potencia acumulada de proyectos vigentes según su tipo (MW)

Fuente: UPME (2022b)

En contraste con los problemas que están por solucionarse en los proyectos de energía eólica, hay que tener en cuenta que Colombia aceleró desde el 2014 la adopción de políticas para la transición y la acción climática, y en los últimos 6 años se han multiplicado los proyectos de producción de energía especialmente solar. Con razón se ha hablado de la explosión solar (Vélez, 2022) que en la lista de la UPME representan el 80% de los proyectos y el 70% de la capacidad en proyectos que tienen registro vigente para ponerse en marcha entre 2023 y 2030 (UPME, 2022b). La proporción es similar si se incluyen todos los solares que están en trámite, que en enero de 2023 deben superar 13 GW.

Esto significa que, si se quiere dar un salto en esta década en producción y uso de electricidad limpia, la alternativa más efectiva parece ser la ampliación de la energía fotovoltaica. A lo que hay que sumar otras fuentes en micro hidráulicas y de biomasa. Todas estas tienen desarrollos tecnológicos que, a diferencia de lo que ocurre con el hidrógeno, ya están a disposición con tendencia a la disminución de costos del kilovatio/hora.

Gráfica 2. Capacidad asignada de generación total (MW)

Fuente: UPME (2022c)

Antes que llegar a la exportación de volúmenes importantes de hidrógeno verde, que es un proyecto para el mediano y largo plazo, en Colombia hay que resolver los problemas de la electrificación del transporte y de la sustitución de calor de origen fósil para las empresas.

Es sabido que, a corto plazo, es decir en la próxima década, se hará sentir el declive de las reservas de petróleo que se presentará aunque se mantenga la exploración con nuevos contratos. Del total de producción nacional se destinará una mayor proporción al consumo interno que puede crecer a una tasa de 2,5% anual (UPME, 2020). En un escenario de precios altos del petróleo, la electrificación con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable-FNCER puede tener mayores posibilidades.

Teniendo en cuenta el mapa de irradiación de Colombia, más las variables económicas y tecnológicas, se puede proyectar un crecimiento de la capacidad instalada fotovoltaica para llegar a 15.000 MW en 2030.

La ventaja de la energía solar frente a la eólica y a otras, está en varios aspectos:

- Tiene una tecnología que permite combinar iniciativas individuales, comunitarias y empresariales a distinta escala.

- Se presenta mayor cobertura en instalaciones locales y descentralizadas.

- Puede promoverse la generación comunitaria y asociativa para la demanda local con posibilidad de venta de los excedentes al SIN.

- Se puede incluir en proyectos de ciudades inteligentes y verdes, tanto para la dotación de edificios, vecindarios, alumbrado público, techos de parqueaderos grandes y energitecas para transporte público y particular.

- Están desarrollándose nuevos sistemas de almacenamiento y se experimenta en baterías sin litio que podrían ser más baratas en el futuro.

Las desventajas o retos también se han señalado:

- Fluctuaciones diurnas y no producción nocturna.

- Altos costos de las baterías y tendencia al alza del litio y otros componentes de origen mineral.

- Encarecimiento de minerales necesarios para la construcción de los paneles solares.

- Costos de la nueva red de suministro para vehículos eléctricos.

- Necesidad de complementariedad con otras fuentes de energía.

- Disputa de tierras a la producción de alimentos y a la preservación de bosques y recursos hídricos.

La complementariedad se ha pensado en Colombia con la energía hidráulica que tiene ciclos alternos de acuerdo con las temporadas de lluvia cuando se baja el nivel de los embalses y disminuye la irradiación. Esto supone un esfuerzo especial de mantenimiento de las grandes represas que en la actualidad producen el 60% de la electricidad que demanda el país. Además, hay una dinámica importante de microcentrales cuya capacidad podría superar 2.000 MW en 2030 si se realizan los proyectos vigentes al iniciar el 2023 y se mantiene el ritmo de expansión (UPME, 2022).

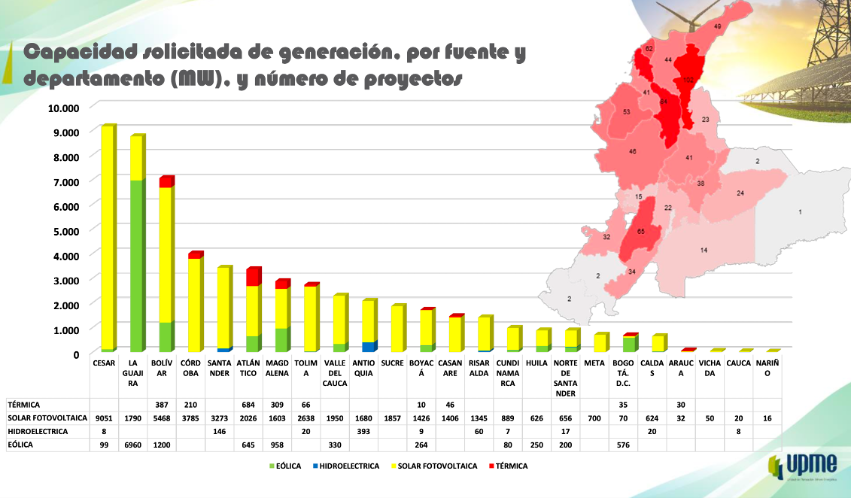

Gráfica 3. Capacidad solicitada de generación, por fuente y departamento (MW)

Fuente: UPME (2022c)

Los datos de capacidad solicitada registrados a julio de 2022 dan una idea sobre las potencialidades de la explosión solar y su mayor cobertura en cuanto a ubicación en la geografía nacional (UPME, 2022). El Cesar, Bolívar, Córdoba, Atlántico y Magdalena, tienen alta participación sobre todo por las ventajas en irradiación, la crisis de las empresas de energía en la Costa Caribe y la perspectiva de proyectos de granjas de gran tamaño. Pero se presentan desarrollos significativos en otros 11 departamentos entre los cuales sobresalen Tolima, Valle y Antioquia.

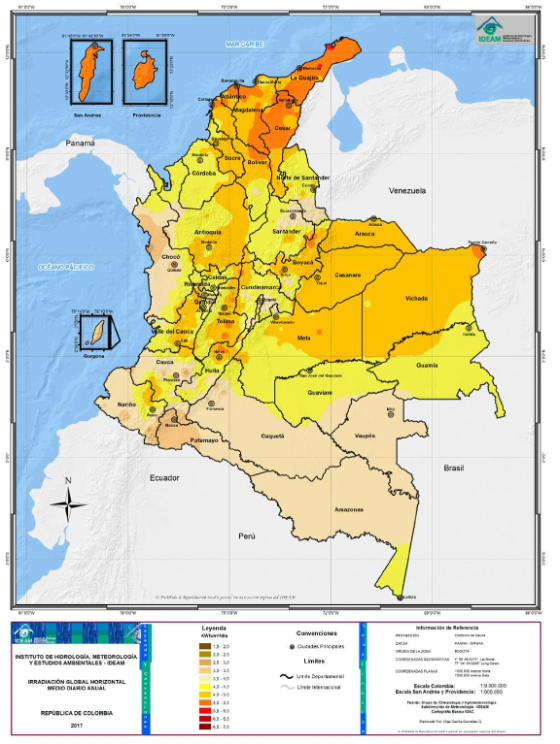

Mapa 3. Irradiación global media recibida en una superficie horizontal durante el día, promedio anual multianual (kWh/m2 por día)

Fuente: IDEAM (2017)

El mapa de irradiación solar media en Colombia (IDEAM, 2017) muestra que más del 75% del territorio tiene óptimas y buenas condiciones para la producción de energía solar. Esta opción se presenta como la más adecuada para producir electricidad en las zonas rurales en donde en la actualidad se tiene que acudir a la leña y al diésel que tiene altos costos de deforestación, monetarios y en contaminación.

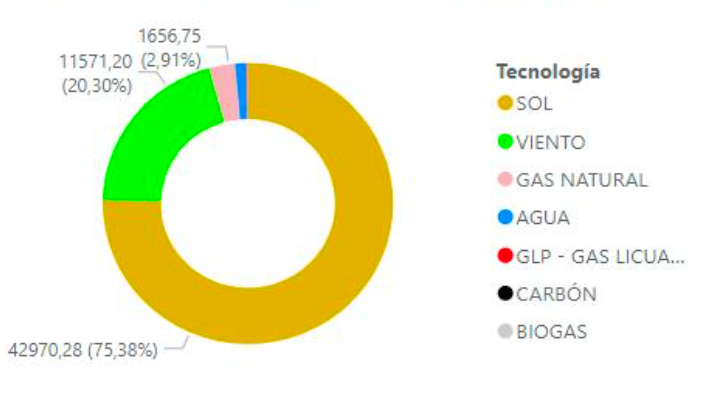

Las posibilidades de ampliación de las energías renovables se observan también en los trámites para transporte de energía (UPME, 2022b). Las que corresponden a energía solar son el 75,4%, seguidas por las eólicas con 20,3%. A lo que sea agrega que en el caso de las granjas solares ubicadas en zonas rurales se presentan menos conflictos con pueblos étnicos que los que se están dando en el caso de los parques eólicos en La Guajira.

Gráfica 4. Capacidades de transporte solicitadas por tecnología (MW)

Fuente: UPME (2020)

Ayuda también el que los nuevos proyectos de energía solar ya registrados para iniciar producción entre 2023 y 2026 estaban en fase 2 en agosto de 2022 (UPME, 2022) y que otros que se registren durante la administración de Gustavo Petro pueden entrar en funcionamiento a lo largo del segundo quinquenio de la actual década.

La menor concentración de la producción fotovoltaica ofrece oportunidades para darle impulso al modelo participativo basado en asociaciones comunitarias de energía y a la relación entre producción a pequeña escala y en las ciudades con alta participación de las empresas públicas y apoyo técnico y financiero desde el Estado.

Como se observa en la Tabla 2, mientras que en los proyectos registrados con corte a agosto de 2022, que se pondrían en operación entre 2023 y 2037, 97% tienen más de 100 MW, en energía solar en esa escala el 47%, y 25% corresponde a la pequeña escala con menos de 50 MW (UPME, 2022b).

La tendencia a mediano plazo, incluso en energía fotovoltaica, es a la concentración y al predominio de grandes empresas, lo que obliga a introducir en la regulación estímulos orientados a los proyectos descentralizados de comunidades de energía y de importante participación de empresas públicas.

Tabla 2. Registro de proyectos de generación de electricidad -capacidad de proyectos vigentes por tipo (MW) – corte 31 de agosto de 2022

Fuente: UPME (2022a)

IV. En suma

Es muy importante que el gobierno de Colombia esté haciendo una revisión de la transición y de la Ruta del Hidrógeno que dejaron como estrategia el BID y las administraciones anteriores. En esa revisión ocupa un lugar central la concreción en medidas prácticas de lo que debe significar la transición justa y la soberanía energética que se han incorporado en los planes de ampliación de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable-FNCER.

Entre las tareas urgentes se encuentran, según los lineamientos del gobierno Petro, darle forma al modelo de comunidades de energía y a la alianza estratégica de Ecopetrol, comunidades y compañías internacionales para la producción de energía solar, eólica, nuclear, de biomasa, geotérmica y otras.

En esta línea se ubica como una palanca poderosa el que se logre una coordinación real y regulada entre empresas públicas y empresas con participación mayoritaria del Estado: una forma de asociación y planificación común entre Ecopetrol, ISA, Grupo Empresarial de Bogotá, Empresas Públicas de Medellín y otras empresas del sector de energía eléctrica de propiedad de Entidades territoriales.

Los pilotos y proyectos en firme que ha iniciado Ecopetrol en hidrogeno verde y azul, en paneles solares y producción de energía con biomasa, son la avanzada para una estrategia de energía en Colombia que le dé importancia a la soberanía energética como necesidad en un mundo en crisis, con guerras por recursos, por petróleo, gas, agua y por control de materias primas y de mercados para beneficio de las potencias contaminantes y de sus grandes corporaciones.

No hay que olvidar que en la política pública, incluidos los planes de desarrollo y las normas de acción climática y regulación de inversiones, tiene un lugar especial la promoción de la participación de las comunidades como socias en los megaproyectos y no solo en iniciativas locales de pequeña escala. Las comunidades de energía pueden tener diversas modalidades y ámbitos dependiendo del tipo de energía, de su territorialidad – urbana o rural – de la modalidad de propiedad del suelo y los recursos y de la relación entre el consumo propio y la venta de excedentes.

Por otro lado, en los documentos oficiales que vienen de anteriores administraciones no hay una sustentación sólida para colocar las mayores apuestas al uso de hidrógeno en la electrificación en el país o para equiparar los excedentes exportables al déficit que dejará el descenso de las exportaciones de petróleo en las próximas décadas. Es necesario investigar varias opciones en una canasta mixta.

Basta ver el escenario llamado disruptivo en el modelo de transición que se incluyó en el Plan Energético Nacional 2020 – 2050 (Ministerio de Minas y Energía, 2020) para ver que, pasada la mitad del Siglo XXI y con costos y endeudamiento desproporcionado, se tendría en Colombia una oferta en la cual petróleo, gas y carbón serían el 67% y si se logra tener una revolución en hidrógeno, por lo menos la mitad sería a partir de metano. La energía solar y, en esta opción disruptiva, eólica, pesaría 8% en la oferta total de energía.

Es inimaginable la transición justa, participativa y la soberanía energética si se mantiene la política heredada de entregar el territorio y los recursos de La Guajira y de todas las zonas privilegiadas en viento, sol, agua y minerales, al control y contratos asimétricos y lesivos con macroproyectos. Se está a tiempo para rectificar ese camino de transición sin transición de modelo, que conduce a un nuevo extractivismo y a que se invierta el sentido de la responsabilidad común diferenciada.

En estas definiciones sobre las rutas de la energía pesan consideraciones económicas, sociales y también éticas. La justicia ambiental establece líneas rojas exigentes en el respeto a los derechos humanos, incluidos derechos territoriales, de género y étnicos. Se excluye por lo mismo cualquier medida o proyecto que signifique sacrificio de pueblos, destrucción de patrimonio cultural y de ecosistemas de importancia vital para la humanidad y para enfrentar la crisis climática. También es un principio ético que las alternativas de energía, incluso entre las renovables, deben tener un balance positivo en bienestar para las comunidades directamente impactadas por los proyectos. La acción sin daño, la seguridad de las personas y la seguridad humana son parte esencial de la acción climática, de las iniciativas de energía, como lo son en el proceso de investigación.

En suma, sin reversión de ese modelo de enclave y de ventajas sin fin para las multinacionales, no habrá transición en las próximas tres décadas y a la altura de 2050 se tendrá una matriz de energía con gran predominio de las fuentes fósiles y sometimiento a las imposiciones oligopólicas de inversionistas extranjeros preocupados por sus beneficios y los de sus países que, de responsables por la crisis climática, están pasando a negociantes con precios crecientes y exorbitantes de la energía.

Trabajos citados

Amel, A. (2006). Análisis comparativo de las propiedades de combustión de las mezclas metano-hidrógeno con respecto al metano. Ingeniería y desarrollo: revista de la División de Ingeniería de la Universidad del Norte, ISSN 0122-3461, Nº. 20, 2006, págs. 19-34. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2506435

Aldana, S y Peñuela, F . (2022). Hidrógeno en Colombia SI SE HACE MAL, PODRÍA SER PEOR. Reflexiones sobre su apuesta. Bogotá D.C. Fundación Heinrich Boll

Barney, J. (2023). Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento wayuu. Bogotá D.C. F. Boll.

Banamericas, martes, 19 abril, 2022 https://www.bnamericas.com/es/noticias/colombia-avanza-con-planes-para-despliegue-de-hidrogeno

BID, (2021). Ruta del hidrógeno. Recuperado de https://www.minenergia.gov.co/static/ruta-hidrogeno/src/document/Hoja%20Ruta%20Hidrogeno%20Colombia_2810.pdf

Comunidades Wayuu (2022). Acta de reuniones 17 de diciembre y 28 de diciembre 2022. Cabo de la Vela -Uribia. En: Barney (2023).

Energía Estratégica (28 de agosto 2022). El gobierno de Petro da a conocer modelos para transportar 3GW renovables desde La Guajira. https://www.energiaestrategica.com/el-gobierno-de-petro-da-a-conocer-modelos-para-trasportar-3-gw-renovables-desde-la-guajira/

González, C. (2022). Hidrógeno verde o de cualquier color. https://indepaz.org.co/el-hidrogeno-verde-de-cualquier-color-por-camilo-gonzalez-posso/

González, C. (2022a). Responsabilidad ante la crisis climática: las potencias responsables deben pagar. https://indepaz.org.co/responsabilidad-comun-diferenciada-ante-la-crisis-climatica-los-mayores-responsables-deben-pagar-camilo-gonzalez-posso/

González, C. (2022b). Tributos verdes y sus grises. https://indepaz.org.co/tributos-verdes-y-sus-grises-camilo-gonzalez-posso/

González, C y Barney, J.(2019.. El viento llega con revoluciones, multinacionales eólicas en territorio Wayuu. Bogotá D.C. F. Boll – Indepaz.

Gubinelli, G. (2022). Colombia: Línea colectora presiona sobre 550 MW eólicos y el Gobierno analiza nueva en HVDC. Energía Estratégica, https://www.energiaestrategica.com/colombia-linea-colectora-presiona-sobre-550-mw-eolicos-y-el-gobierno-analiza-nueva-en-hvdc/

IDEAM. (2017). Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia. Bogotá D.C.: IDEAM.

Ministerio de Minas y Energía. (2020). Plan Energético Nacional 2020 -2050. Bogotá D.C.: UPME.

Morales, D. (8 de agosto de 2022). Portafolio. https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/linea-colectora-inconvenientes-por-los-que-se-retrasaria-tres-anos-569260

Nugent, S. (8 de diciembre de 2022). Times. https://time.com/6239651/solar-parking-lots-france-us/

ONU. (14 de junio de 1992). Declaración de la Cumbre de Rio sobre ambiente y desarrollo. https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm

Petro, G. (20 de enero de 2023). Planta de Hidrógeno. Bogotá D.C., D.C., Colombia: Twitter.

UPME (2022). Informe de Registro de Proyectos de Generación (corte a agosto 31 de 2022). Bogotá D.C.: Minminas.

UPME. (2022a). Informe de avance proyectos de generación – septiembre 2022. Bogotá D.C.: Minminas.

UPME. (2022b). Informe de avance proyectos de generación – julio 2022. Bogotá D.C.: UPME. Ministerio de Minas.

UPME. (2022c). Implementación procedimiento solicitud de conexiones con corte a agosto de 2022. Bogotá D.C.: UPME. Ministerio de Minas.

UPME. (2022d). El gobierno de Petro da a conocer modelos. https://www.energiaestrategica.com/el-gobierno-de-petro-da-a-conocer-modelos-para-trasportar-3-gw-renovables-desde-la-guajira/

Vélez, I. (2022). Audiencia en el Senado de la República de Colombia. Anales del Congreso (pág. 75). Bogotá D.C.: Imprenta Nacional.

Valenzuela, S. (2021). Hidrógeno verde una alternativa para el futuro. https://cods.uniandes.edu.co/hidrogeno-verde-una-alternativa-para-el-futuro-de-la-energia-en-colombia/

[1] Ingeniero Químico, Magister en Economía, doctorando en Pensamiento Complejo. Presidente de Indepaz.

[2] Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Centro de pensamiento con sede en Bogotá Colombia.